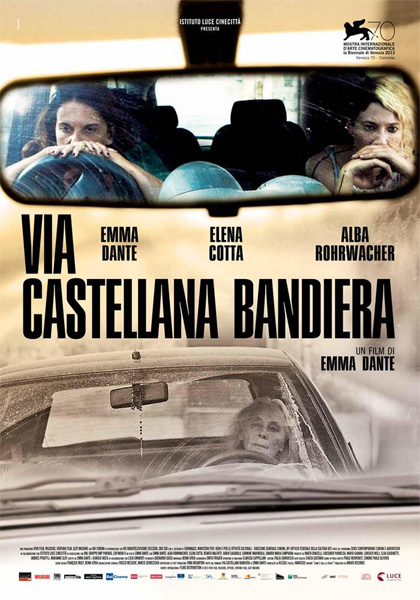

Un film di Emma Dante. Con Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta, Renato Malfatti, Dario Casarolo.Drammatico, durata 94 min. – Italia, Svizzera 2013. – Cinecittà Luce uscita giovedì 19settembre 2013. MYMONETRO Via Castellana Bandiera

valutazione media: 3,04 su 33 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

valutazione media: 3,04 su 33 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

Samira ha tanti anni e un dolore grande: ha perso sua figlia, uccisa dal cancro e da una vita tribolata nella periferia di Palermo. Da sette anni la ritrova in un cimitero assolato e desolato, dove sfama cani e cuccioli prima di riprendere la strada di casa alla guida della sua Punto e a fianco di un genero ostile. Rosa ha una madre da lasciare andare e un passato da dimenticare a Palermo, dove accompagna Clara, la donna amata, al matrimonio di un comune amico. Inquieta e infastidita da una città da cui è fuggita anni prima, infila via Castellana Bandiera, un strada stretta e senza senso di marcia. In direzione ostinata e contraria arriva Samira e chiede il passo per raggiungere la sua casa a pochi metri dall’impasse. Contrariata e altrettanto risoluta, Rosa è decisa a mantenere la posizione. Irriducibili sotto il sole tenace di Palermo, Samira e Rosa si affronteranno in un duello che non contempla resa e retromarcia.

Di un uomo caduto morto in un duello non si penserà che “abbia dimostrato di essere in errore riguardo al proprio punto di vista”, scrive Cormac McCarthy in “Meridiano di sangue”. Allo stesso modo Emma Dante, regista teatrale che debutta al cinema, elude ‘giustificazioni’ o allineamenti, decidendo per il dicotomico senza stabilire una vittoria di una parte sull’altra o affermare quello che è giusto su quello che invece è avvertito come inopportuno. Rosa e Samira sono opposti che si osservano e si affrontano a una distanza limite. Figlia di un’altra madre e madre di un’altra figlia, sono selvagge votate alla distruzione vicendevole, corpi in stretto rapporto e dotati dello stesso corredo di dolore. La natura identica e testarda origina allora la tragedia, riflettendole geometricamente e impedendole a praticare la tolleranza e l’integrazione emotiva dell’altro. Calate in un clima ‘pagano’, che mette in scena le incomprensioni e le follie di una comunità, le protagoniste (si) ingombrano la strada del titolo e lasciano fuori campo il buco, un vuoto, uno strappo, una ferita ‘non filmabile’. Oggetto di spettacolo diventa perciò la loro ostinazione all’immobilità. Schierate l’una di fronte all’altra come in un western classico veicolano pulsioni dissidenti e negative, infilando con via Castellana Bandiera il punto di non ritorno. Il duello, celebrazione dell’ordine sulle eventualità disgregative del disordine, nel dramma di Emma Dante genera al contrario una forza distruttiva che diventa espressione fondante della pulsione di morte dei suoi personaggi. Nessuno escluso. Non ci sono regole da stabilire (e da rispettare) in via Castellana Bandiera. Dove la forza produce un diritto e la gente abita lo stesso numero civico, c’è piuttosto da scommettere sul cavallo vincente. Acme del racconto, il duello made in Italy tra una Punto e una Multipla non risolve le tensioni create dalla narrazione ma le provoca definendo geometrie che si dispongono nella profondità delle protagoniste e da lì ripartono contaminando parenti, vicini, curiosi, avventori. Disagio e inesorabilità si distribuiscono frontalmente e si incarnano in donne incapaci di qualsiasi ricognizione, di qualsiasi compassione, di qualsiasi ripresa. Interpretato dalle efficacissime Elena Cotta e Emma Dante, ‘affiancata’ dalla Clara di Alba Rohrwacher, Via Castellana Bandiera è un film a imbuto che trascina idealmente e concretamente in un gorgo di smarrimento infinito i suoi personaggi. Confronto tragico e lontano da qualsiasi purezza eroica, l’opera prima di Emma Dante ci lascia testimoni muti e agghiacciati. Impossibilitati a intervenire inserendo la retromarcia per evitare la deriva e liberare la strada a un ‘paese’ bloccato e incapace di ripartire. Se non in direzione della collisione e del suo esito sciagurato.