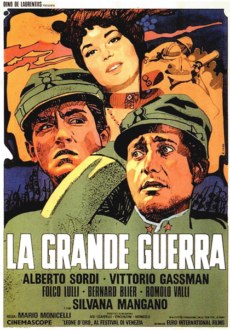

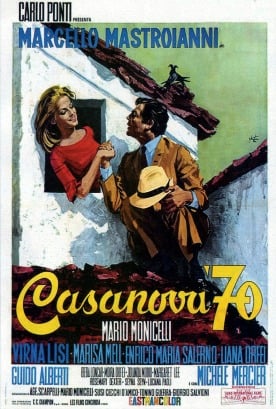

Regia di Mario Monicelli. Un film Da vedere 1959 con Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Bernard Blier, Folco Lulli, Silvana Mangano, Nicola Arigliano. Cast completo Genere Guerra – Italia, 1959, durata 129 minuti. Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +16 – MYmonetro 4,67 su 5 recensioni tra critica, pubblico e dizionari.

1916: Oreste Jacovacci, romano, e Giovanni Busacca, milanese, sono due scansafatiche furbastri e vigliacchetti. Dopo aver cercato invano di imboscarsi si trovano arruolati e al fronte. Da quel momento vivono tutte le disgrazie di una guerra: il cibo pessimo, le marce forzate, il freddo, la paura, qualche piccola distrazione militare, persino un’avventura con una prostituta (la vive il “milanese” Gassman). In una cosa i due sono sempre in prima fila: nell’evitare le grane, piccole o grandi che siano. Riescono a farla franca tutte le volte, ma una notte si trovano per caso in una cascina che viene presa dai nemici. Cercano di scappare travestendosi da austriaci, vengono catturati e proprio in virtù del travestimento potrebbero essere fucilati. Il colonnello nemico promette che li salverà se riveleranno l’ubicazione di un certo ponte di barche sul Piave. I due conoscono l’informazione delicatissima e decidono, per salvarsi, di parlare. Ma il colonnello dice la frase sbagliata e provoca nei due un incredibile rigurgito di orgoglio. È Gassman il primo a reagire, con la famosa battuta, al colonnello: “… visto che parli così, mì a tì te disi propri un bel nient, faccia di merda…”. E muoiono da eroi, fucilati. Film importante ed esclusivo, irresistibile per quasi tutti gli aspetti: l’interpretazione di tutti gli attori, la ricerca iconografica, la verità degli episodi e l’attendibilità storica. La sceneggiatura di Age, Scarpelli e dello stesso Monicelli presenta spesso toni comici – Gassman assomiglia molto a quello dei Soliti ignoti – e privilegia la bravura di tutti i caratteristi, anche non attori, come il pugile Tiberio Mitri e il cantante Nicola Arigliano. L’artificio, certamente commerciale, di contrapporre a una situazione divertente una drammatica, si è tradotto, alla resa dei conti, in un arricchimento, anche rispetto ai toni dei grandi film italiani della stagione del neorealismo, capolavori sì, ma spesso cupi e monocordi. Gli anni de La Grande guerra erano davvero quelli d’oro. Il nostro cinema non sarebbe mai più stato a quell’altezza.

Un film di

Un film di  Un film di

Un film di

valutazione media: 4,76 su 45 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

valutazione media: 4,76 su 45 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

Un film di

Un film di

Un film di

Un film di  Un film di

Un film di