Regia di Woody Allen. Un film Da vedere 1996 con Julia Roberts, Goldie Hawn, Woody Allen, Alan Alda, Tim Roth, Edward Norton. Cast completo Titolo originale: Everyone Says I Love you. Genere Commedia, – USA, 1996, durata 110 minuti. Uscita cinema venerdì 31 gennaio 1997 distribuito da C.G.D – Cecchi Gori Distribuzione. – MYmonetro 3,60 su 6 recensioni tra critica, pubblico e dizionari.

Woody appare su un ponte sulla Senna: tutto è pulito, non c’è una persona, non c’è una macchina. L’uomo cammina con una baguette di pane sotto il braccio. Vive a Parigi, la città che predilige insieme a New York e Venezia. Ha una figlia con Goldie Hawn, che si è risposata e ha altri figli. I fatti della famiglia si intrecciano: amori, piccoli guai, nuovi amori, rimpianti, e la vita che passa ed è strana ma fantastica, qualsiasi cosa succeda, basta avere lo spirito, e l’umorismo giusto. E poi le canzoni e i balletti. Fra Park Avenue, la Senna e le Calli: si manifesta la nostalgia con l’amarezza e la gioia di vivere, il sapore è quello dei numeri di Astaire e Kelly, che coi loro film rappresentarono, guarda caso, la gioia di vivere come non era e non sarebbe mai più stata rappresentata. Numeri antichi riproposti come speranza e augurio, un artificio naturale, non un revival triste e fine a se stesso. Grazie al grande amore di Allen per quel cinema e per la vita. Allen è un regista singolare, come quasi tutti i maestri ha sempre rifatto lo stesso film, ma spesso ha rilanciato tutto, ha girato pagina con vigore maggiore. Chiude un ciclo e ne apre un altro, più maturo e profondo, e divertente. Segue la sua vita, che non si ferma e non ristagna. Nel film si innamora e viene abbandonato, la delusione è giusto che ci sia, ma da qualche parte c’è un nuovo amore: l’incontro ci sarà. Nel frattempo il Central Park è una magnifica fiamma d’autunno, senza un rifiuto, Parigi sembra un set tanto è perfetta, e il Canal Grande non è nemmeno torbido. È il cinema che rifà la vita, basta crederci. Con Goldie, la ex moglie, balla sulla Senna come ballarono Kelly e Caron, quando il cinema era bello davvero.

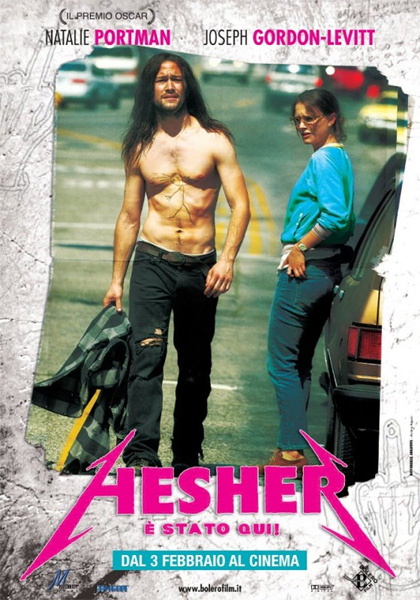

Un film di

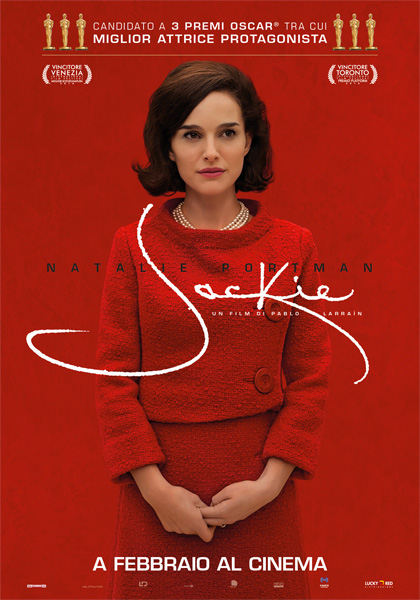

Un film di

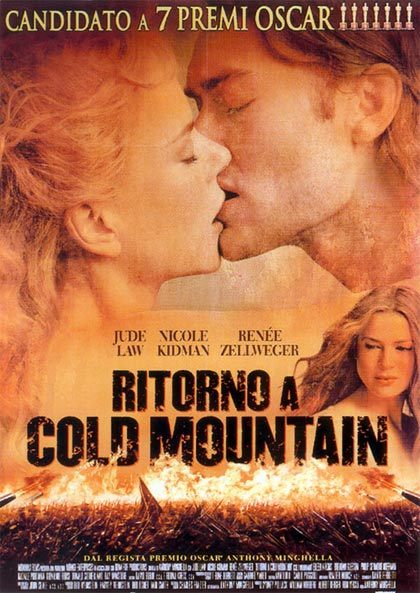

Un film di

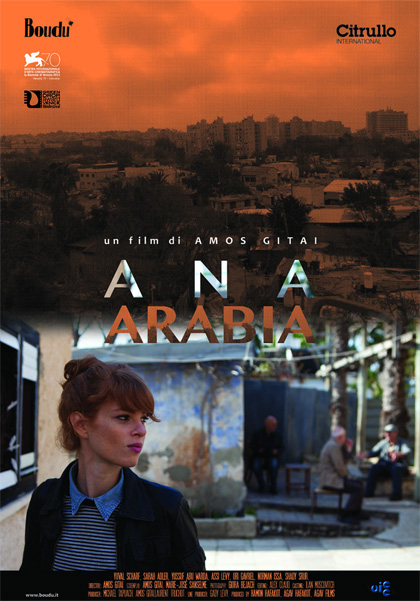

Un film di

Un film di

Un film di