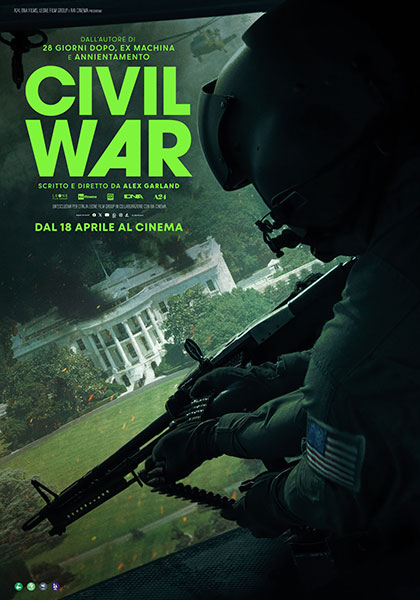

Regia di Alex Garland. Un film Da vedere 2024 con Nick Offerman, Kirsten Dunst, Wagner Moura, Jefferson White, Nelson Lee. Cast completo Titolo originale: Civil War. Genere Azione, Drammatico, – Gran Bretagna, USA, 2024, durata 109 minuti. Uscita cinema giovedì 18 aprile 2024 distribuito da 01 Distribution. – MYmonetro 3,48 su 30 recensioni tra critica, pubblico e dizionari.

In una New York a corto di acqua e dove la guerra è arrivata in forma di terrorismo, con attentati kamikaze, il giornalista Joel e la fotografa Lee hanno deciso che è rimasta una sola storia da raccontare: intervistare il Presidente degli Stati Uniti, da tempo trinceratosi a Washington mentre dilaga una feroce Guerra Civile. Partono così per un viaggio verso la capitale, cui si aggregano l’anziano e claudicante giornalista Sammy e la giovane fotografa Jessie, che vede in Lee un modello da seguire. Contro quel che resta del governo si muovono le truppe congiunte Occidentali di Texas e California, ma la regione che i giornalisti attraverseranno nel loro viaggio non è fatta di battaglie campali tra schieramenti ed è invece preda di un caos di microconflitti e atrocità.

valutazione media: 3,50 su 4 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

valutazione media: 3,50 su 4 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

Un film di Carl Foreman. Con

Un film di Carl Foreman. Con