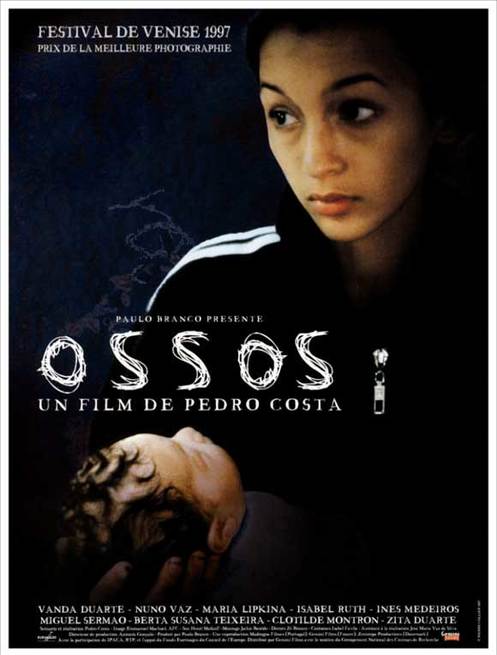

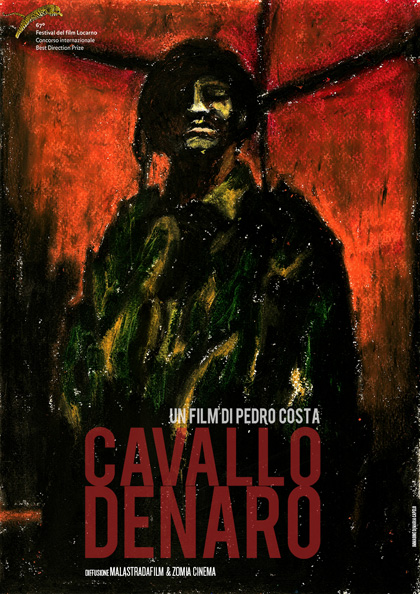

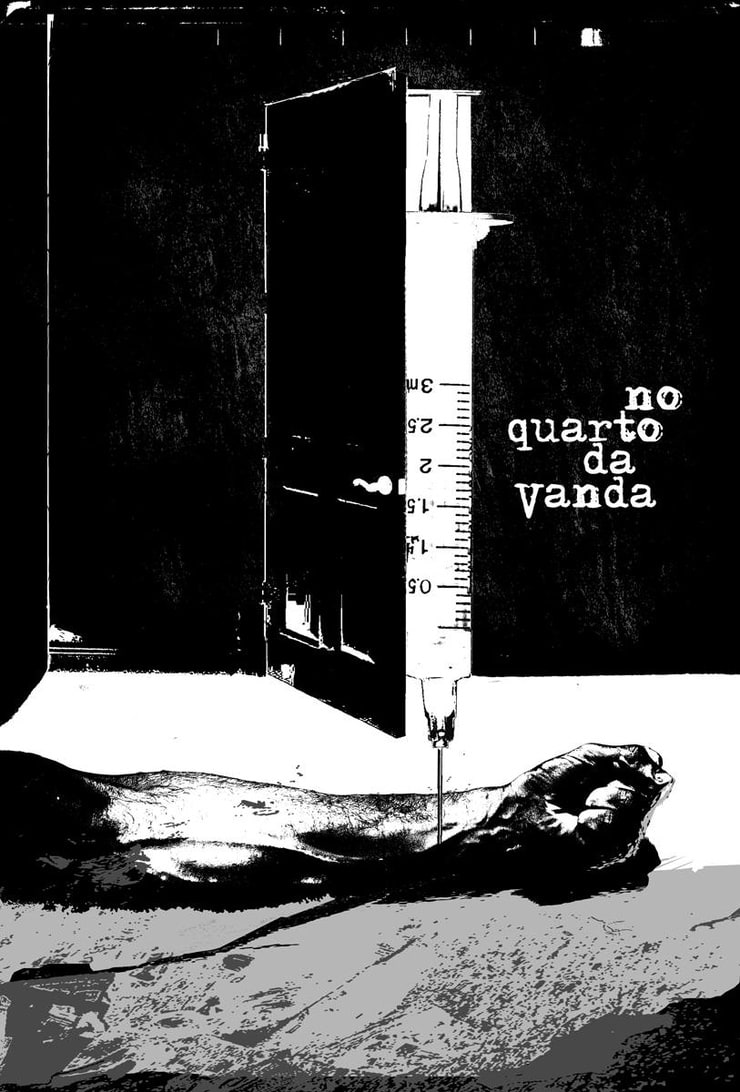

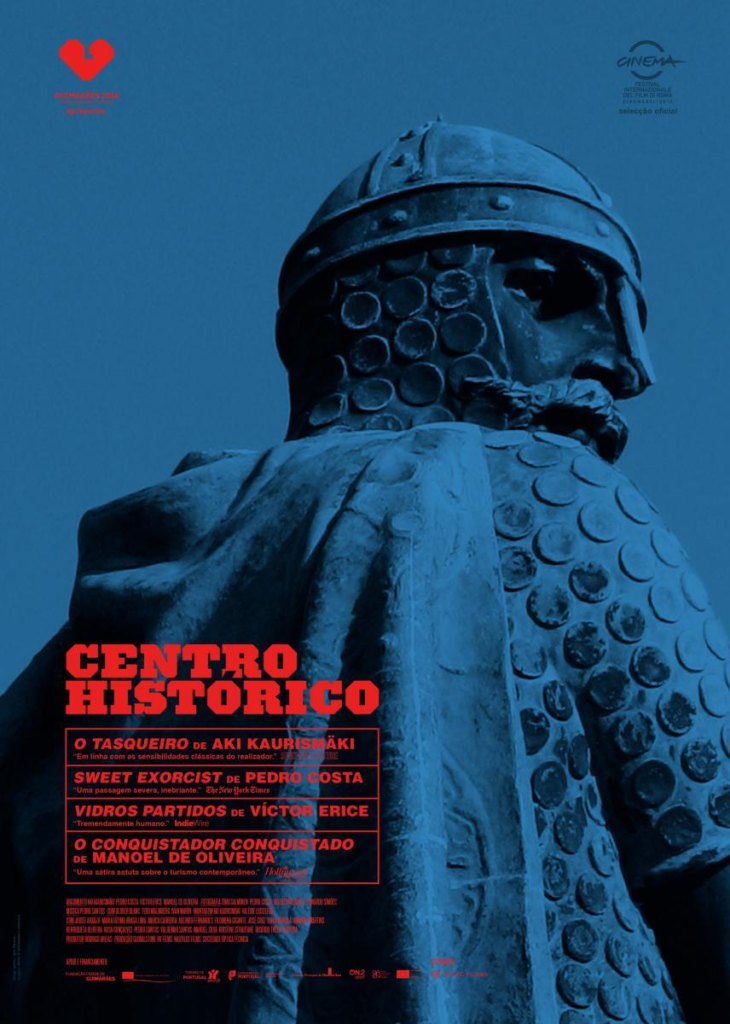

Regia di Aki Kaurismäki, Pedro Costa (II), Víctor Erice, Manoel de Oliveira. Un film Da vedere 2012 Titolo originale: Centro histórico. Genere Sperimentale – Portogallo, 2012, durata 90 minuti. – MYmonetro 3,25 su 1 recensioni tra critica, pubblico e dizionari.

Capitale europea della cultura 2012, la città portoghese di Guimarães è celebrata da quattro episodi diretti da altrettanti cineasti: in Uomo taverna, il finlandese Kaurismäki racconta di un oste, nel vecchio centro della città, che tira avanti tra generosi bicchieri di vino e solitudine; in Dolce esorcista, il portoghese Costa segue un vecchio a colloquio col suo doloroso passato di reduce; in Finestre rotte – Prove per un film in Portogallo, lo spagnolo Erice affronta il tema del lavoro attraverso le testimonianze degli ex operai di quella che è stata la più grande industria tessile d’Europa; in Il conquistatore conquistato, il portoghese De Oliveira mostra una flotta di turisti, con a capo una guida, fare visita alla statua di Alfonso Henriques, primo re del Portogallo.